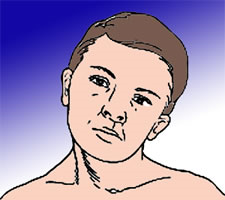

瞓捩頸: 了解及管理歪曲的頸部 🤕🌀

親愛的讀者,

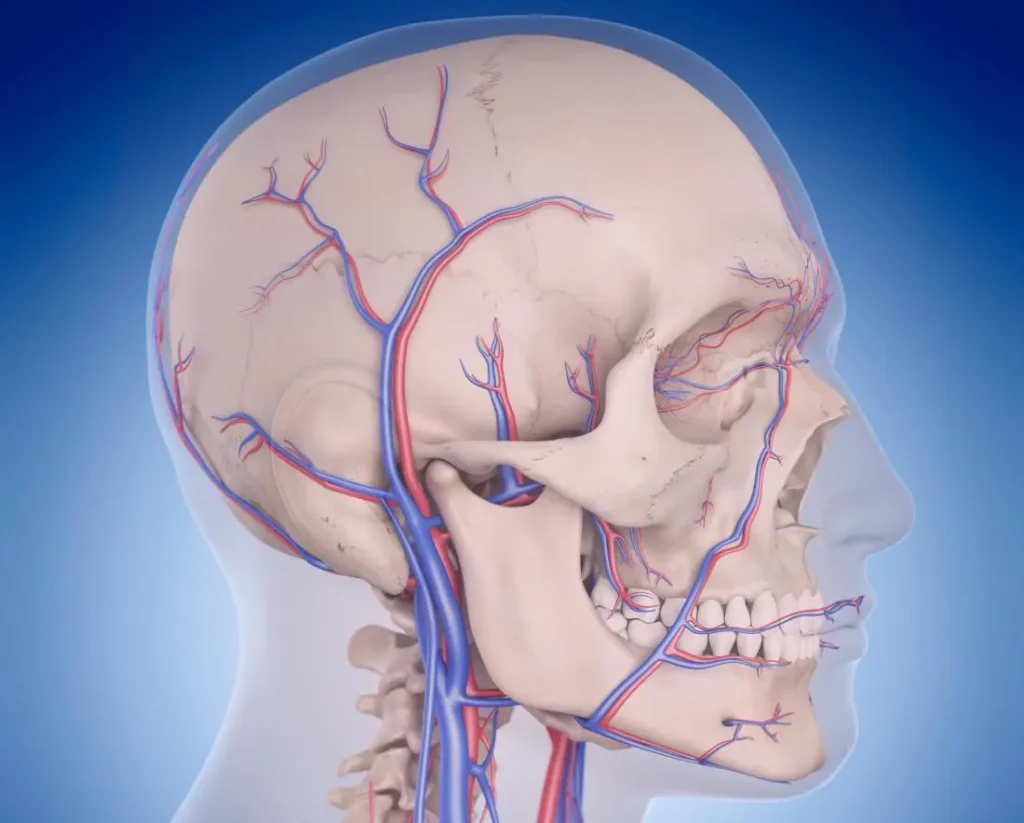

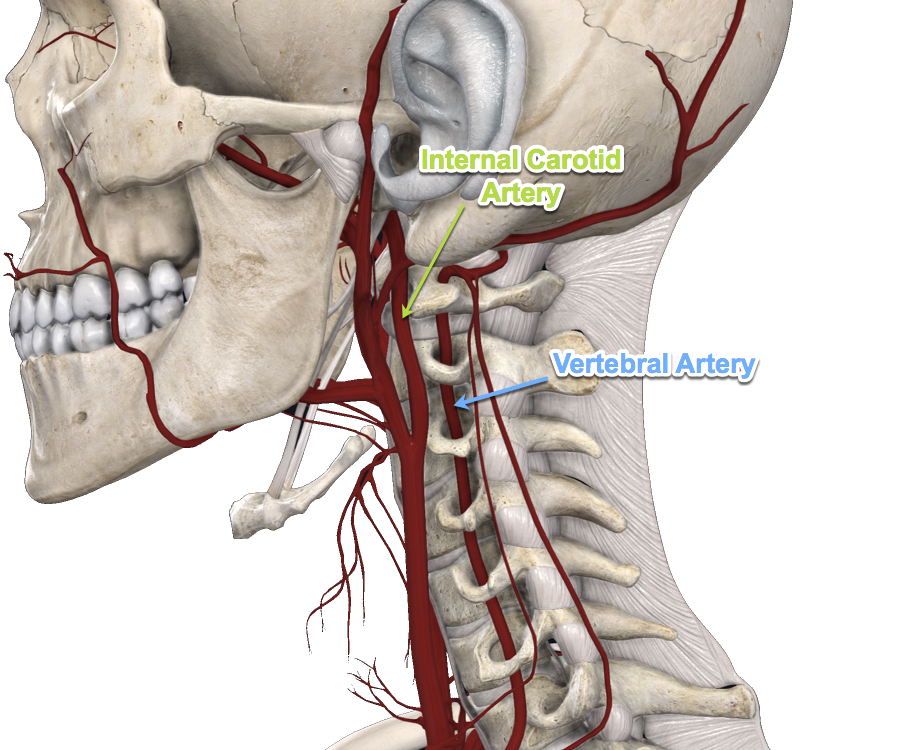

歡迎閱讀我們的健康通訊!今天,我們將一起探討瞓捩頸(torticollis),又稱「歪脖子」或「扭曲頸部」。此狀況由頸部肌肉(尤其是胸鎖乳突肌)過度收縮引起,導致頭部偏向一側,下巴則朝向相反方向。

瞓捩頸是什麼? 🤔

瞓捩頸指的是因肌肉緊縮或痙攣而產生的不正常頭部姿勢,可能限制頭部的活動並引起不適。認識其症狀是尋求有效緩解的第一步。

症狀 📋

常見症狀包括:

- 頭部傾斜: 頭部持續向一側傾斜。

- 活動受限: 轉動或擺動頭部困難。

- 頸部疼痛/僵硬: 疼痛感由輕微至劇烈不等。

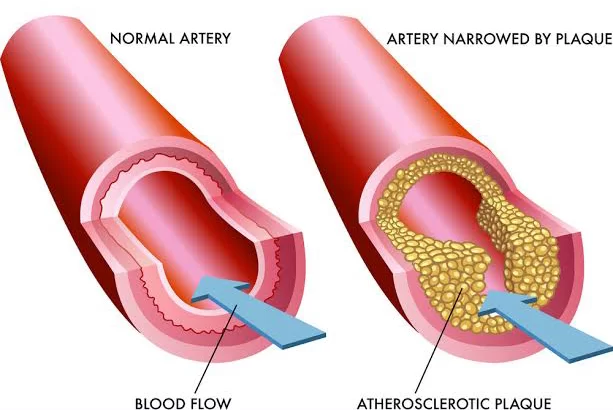

- 肌肉腫脹: 發炎的頸部肌肉可能進一步加劇不適。

原因 🔍

可能導致瞓捩頸的因素包括:

- 不當睡姿: 不適當的枕頭支撐容易令頸部肌肉受傷。

- 突然頭部移動: 快速或意外的動作可能導致肌肉扭傷。

- 椎間盤突出: 頸椎問題也可能增加此狀況的風險。

治療方法 🏥

常見的專業治療方式有:

- 脊醫治療: 針對性的調整有助於恢復頸部正確位置,進而減輕不適。

- 物理治療: 透過量身定制的運動與伸展,有效緩和僵硬並提升活動能力。

自然療法 🌿

若希望額外緩解症狀,可考慮以下輔助方法:

- Tempur 的 Symphony 枕頭: 提供優良頸部支撐,有助保持正確姿勢。

- 山金車凝膠: 局部塗抹有助於減輕肌肉發炎與酸痛。

- 菠蘿蛋白酶: 具抗炎作用,可能有助降低腫脹與不適。

請記得,這些自然療法僅供輔助,最佳方案仍需諮詢醫療專業人員。